Prostituées Françaises : Evolution Et Lois Depuis Les Origines Jusqu’à Aujourd’hui

Découvrez L’évolution Des Prostituées Françaises, Des Origines Aux Lois Modernes. Un Aperçu Captivant Sur La Vie, Les Défis Et La Législation Entourant Les Prostituées Françaises.

Histoire De La Prostitution En France – Des Origines Aux Lois Modernes.

- Les Origines De La Prostitution Dans L’antiquité

- Évolution De La Perception Sociale Au Moyen Âge

- La Halle Aux Prostituées À Paris Au Xviie Siècle

- Influence De La Révolution Française Sur La Prostitution

- Les Lois Du Xixe Siècle : Régulation Et Déclin

- La Prostitution Aujourd’hui : Enjeux Et Réformes Actuelles

Les Origines De La Prostitution Dans L’antiquité

Dans l’antiquité, la prostitution a pris des formes diverses et a souvent étroitement lié à des pratiques religieuses et culturelles. À Babylone, les prêtresses consacrées se livraient à des rites sexuels en l’honneur de déesses, ce qui témoignait d’une position complexe dans la société. Les Grecs et les Romains ont également intégré la prostitution dans leur quotidien, avec des maisons closes gérées par des femmes qui offraient leurs services en réponse à une demande sociale. Ces pratiques étaient souvent perçues comme une manière d’honorer les conventions de l’époque, mêlant sensualité et sacerdoce.

Dans ce contexte, il était courant pour les citoyens de fréquenter les bordels, où les femmes proposaient une gamme de services allant de simples rencontres à des expériences plus élaborées, ressemblant parfois à un “Pharm Party”. Toutefois, malgré cette acceptation, certaines classes sociales méprisaient la prostitution, la considérant comme une occupation indigne. Le statut des prostituées variait, mais les meilleures pouvaient acquérir une certaine influence, défiant parfois les stéréotypes de leur profession.

Les pratiques sexuelles étaient souvent entourées d’une réglementation, ressemblant à une sorte de “Script” sur ce qui était acceptable. Bien que la prostitution ait été largement tolérée, des tentatives pour la réguler ont parfois surgi, cherchant à contrôler cet aspect de la vie sociale. Avec le temps, les perceptions de la prostitution ont évolué, mais ses origines en tant qu’institution sociale restent ancrées dans les pratiques des civilisations anciennes.

| Éléments Clés | Description |

|---|---|

| Pratiques Religieuses | Prostitution sacrée liée aux déesses |

| Acceptation Sociale | Intégration dans la vie quotidienne |

| Influence | Prostituées gestionnaires de leur destin |

Évolution De La Perception Sociale Au Moyen Âge

À l’aube du Moyen Âge, la prostitution était perçue différemment selon les régions et les cultures. Dans certaines sociétés, telles que celle de l’Empire romain précédant la période médiévale, le rapport à la sexualité était plutôt libéral. Cependant, avec l’avènement du christianisme, une nouvelle approche morale voit le jour. Les prostituées françaises, auparavant tolérées, commencèrent à être stigmatisées. La montée du christianisme introduit une vision dualiste de la sexualité, la légitimant uniquement dans le cadre du mariage, tandis que toute forme de relations sexuelles en dehors de cette institution était condamnée.

Le rôle des femmes dans la société médiévale était également fortement lié à la notion de pureté. Les femmes, considérées comme des vecteurs de transmission de l’honneur familial, ne pouvaient se permettre de perdre leur virginité en dehors du mariage. Ainsi, les prostituées étaient souvent perçues comme des parias, une catégorie sociale à part. Dans ce contexte, le mariage est devenu une institution sacralisée, tandis que la prostitution était reléguée au rang de vice.

Au fur et à mesure que le Moyen Âge avançait, la perception des prostituées a évolué en fonction des circonstances socio-économiques. Les guerres et les épidémies faisaient grimper le besoin de réconfort physique et émotionnel. Certaines villes ont même établi des réglementations pour contrôler la prostitution plutôt que de l’éliminer complètement. Ce phénomène conduisit à la création de maisons closes sous l’autorité des municipalités, où la santé des femmes, parfois perçues comme des “candyman” du besoin affectif, était monitorée, favorisant ainsi une certaine forme de reconnaissance sociale.

À la fin du Moyen Âge, la vision de la prostitution était profondément ambivalente. D’une part, elle était souvent condamnée et associée à la débauche ; d’autre part, elle était également perçue comme une nécessité sociale. Les prostituées françaises, malgré leur marginalisation, ont continué à jouer un rôle essentiel dans l’économie urbaine, se transformant parfois en figures de résistance au sein d’une société qui oscillait entre répression et besoin de sensualité.

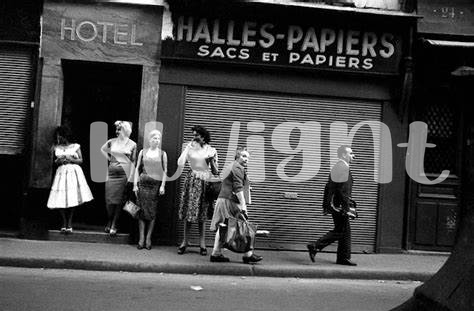

La Halle Aux Prostituées À Paris Au Xviie Siècle

Au XVIIe siècle, la dynamique de la prostitution à Paris connut un tournant significatif avec l’émergence de zones dédiées, notamment un espace bien connu pour ses prostituées françaises. Ce lieu, devenu un symbole de la vie nocturne parisienne, attirait non seulement des clients en quête de plaisirs, mais aussi des observateurs curieux de cette réalité sociale. Les rues environnantes bourdonnaient de vie, tandis que des marchands et d’autres acteurs économiques s’affairaient, rendant l’environnement vibrant et coloré. Les prostituées, souvent perçues comme des figures marginales, acquéraient néanmoins un statut surprenant.

Ce lieu regroupait des femmes de divers horizons, certaines cherchant à échapper à des conditions de vie difficiles. La perception de ces femmes fluctuait, oscillant entre réprobation et fascination. Établies dans un cadre qui les isolait des normes bourgeoises, les prostituées devaient naviguer habilement entre les attentes de la société et leurs réalités personnelles. Les clients venaient souvent en quête non seulement de compagnons de plaisir, mais aussi de recettes et d’échanges, comme s’ils fréquentaient un pharmacie où ils pouvaient échanger des histoires et des secrets, le tout dans une ambiance qui ressemblait à une sorte de “pharm party”.

Bien que marginalisées, ces femmes jouaient un rôle indispensable dans l’économie de la ville. La réglementation autour de leur activité et la présence d’une sorte de “pharm tech”, surveillant les pratiques, témoignaient des enjeux conflictuels que cette forme de travail engendrait. Leurs histoires, souvent conçues dans l’ombre, reflètent une réalité plus vaste indiquant que, territorelement, la société parfois souhaite séparer le désir et la moralité. Au cœur de ce tableau complexe, les prostituées françaises étaient à la fois les actrices et les témoins d’une époque qui faillit à les reconnaître.

Influence De La Révolution Française Sur La Prostitution

La Révolution Française a été un tournant majeur non seulement dans la politique, mais aussi dans la manière dont la société percevait les prostituées françaises. Avec la montée des idées de liberté et d’égalité, le statut social des femmes, y compris celles exerçant le métier de prostituée, a été remis en question. Au lieu de les considérer comme des parias, une partie de la population a commencé à reconnaître leur existence comme un aspect inévitable de la société. Ce nouveau regard a ouvert un débat crucial sur le contrôle et la régulation de la prostitution.

Les autorités révolutionnaires, tout en poursuivant une certaine volonté de moralité publique, ont également cherché à instituer une forme de régulation. Cela a souvent été perçu à travers la métaphore d’une “prescription” sociale, comme si les prostituées devaient être “prescrites” dans le cadre d’un système moral. Cette évolution a permis le développement d’une stratégie de contrôle contre les maux sociaux tels que les maladies vénériennes, qui étaient fréquemment associées à la prostitution. Ainsi, les prostituées étaient parfois considérées comme des vecteurs de maladies, nécessitant une “réception” de soins médicaux réguliers pour protéger la société.

Dans ce nouvel environnement, plusieurs groupes ont tenté de réclamer des droits et une reconnaissance légale pour ces femmes. Certains pensaient que la régulation pouvait alléger leur fardeau tout en permettant de surveiller et de taxer leur activité. Pour d’autres, les prostituées étaient des victimes des circonstances, et il fallait les “accommodate” pour leur offrir un avenir meilleur. Ces débats ont joué un rôle crucial dans la mise en place de lois ultérieures qui allaient façonner le paysage de la prostitution en France.

L’écho de ces transformations reste présent dans la manière dont on aborde aujourd’hui la question de la prostitution. Les enjeux de la régulation et de la reconnaissance légale des droits des prostituées sont toujours des sujets importants de discussion sociale et politique. Par conséquent, il est essentiel de considérer l’héritage de la Révolution comme un moment pivot qui a ouvert la voie à ces questions de justice sociale et de dignité humaine.

Les Lois Du Xixe Siècle : Régulation Et Déclin

Au cours du XIXe siècle, la situation des prostituées françaises a pris un tournant majeur à travers une série de lois visant à réguler cette activité. Ces réglementations ont été introduites dans un contexte où les préoccupations sanitaires et sociales devenaient de plus en plus pressantes. La mise en place de la *réglementation* a entraîné un encadrement strict des maisons closes, transformant ces espaces en environnements surveillés et contrôlés. Les autorités ont cherché à classer les prostituées selon des critères permettant un suivi médical, initiant ainsi une forme de gestion du phénomène.

Le décret de 1804 a été un moment clé, établissant des exigences médicales pour les femmes exerçant le métier. La pratique de la *prescription* de soins médicaux aux prostituées est devenue courante, et ces dernières devaient se soumettre à des examens réguliers. Paradoxalement, cette approche a permis d’améliorer la santé publique, mais a également contribué à stigmatiser davantage les prostituées. Elles étaient désormais vues comme des porteuses de maladies, ce qui a alimenté des préjugés et des discriminations.

À mesure que le siècle avançait, une pression croissante s’est exercée pour réévaluer ce système de régulation. Les mouvements socialistes et féministes ont commencé à revendiquer les droits des femmes, dénonçant le traitement inhumain et la *dégradation* associée à la prostitution. La demande croissante de réformes a incité le gouvernement à envisager des solutions plus humaines, qui allaient au-delà de la simple régulation.

Cependant, malgré ces efforts, la réalité des prostituées restait compliquée. Elles continuaient à faire face à des conditions précaires, souvent piégées dans un cercle vicieux de dépendance et de précarité. Le XIXe siècle a donc marqué un tournant, mais a également mis en lumière les défis persistants auxquels faisaient face les femmes dans ce secteur, un débat encore d’actualité aujourd’hui.

| Loi | Année | Impact |

|---|---|---|

| Décret sur la régulation des maisons closes | 1804 | Contrôle médical, stigmatisation accrue des prostituées |

| Proposition d’une réforme | 1848 | Émergence des mouvements pour les droits des femmes |

| Abrogation partielle des lois de régulation | 1895 | Reconnaissance des droits des prostituées, plus de respectabilité |

La Prostitution Aujourd’hui : Enjeux Et Réformes Actuelles

Aujourd’hui, la prostitution en France fait face à une complexité croissante, mêlant enjeux sociaux, économiques et législatifs. Alors que certaines personnes remontent les allées de Pigalle en quête de l’interaction humaine, d’autres dénoncent les dangers liés à une telle industrie, souvent associée à la traite des êtres humains. En effet, la stigmatisation entourant la profession rend difficile la protection des travailleurs sexuels, qui se battent pour leurs droits et pour un environnement de travail plus sûr. Ces professionnels, souvent marginalisés, se retrouvent parfois à dealer avec des “candymans” pour des solutions rapides à leurs problématiques de santé, telles que les infections sexuellement transmissibles.

Les réformes récentes aspirent à une meilleures reconnaissance des droits des travailleurs du sexe. Des propositions incluent des systèmes de santé mieux adaptés, où l’accès à des soins comme le “happy pills” est facilité. Les discussions autour de la dépénalisation ou de la décriminalisation de la prostitution s’intensifient, et le débat reste vif parmi les partisans et les opposants. Ces derniers soulignent les risques encourus et le besoin de mesures “stat” pour protéger la société. Pourtant, d’autres estiment qu’une approche humaniste pourrait permettre d’encadrer l’activité.

Des événements comme des “pharm parties” commencent à être organisés pour centraliser l’information et renforcer la communauté. Ces rassemblements encouragent non seulement un dialogue ouvert autour des expériences vécues, mais aussi une sensibilisation sur les ressources disponibles pour les travailleurs. L’importance de la visibilité et de l’éducation ne saurait être sous-estimée, car l’information est souvent la clé pour briser des stéréotypes et promouvoir un changement positif.

Malgré les efforts, l’environnement législatif reste en constante évolution, déconcertant pour beaucoup. L’absence de consensus sur les lois à adopter engendre une tension entre la nécessité de réguler la profession et la volonté de protéger les droits individuels. Suivre les avancées législatives et adapter les méthodes de soutiens sera essentiel pour obtenir des succès dans la défense des droits des travailleurs sexuels tout en abordant les problématiques de santé et de sécurité qui les affectent.