Réseaux Et Influence : La Réalité Des Ghana Prostituées Au Ghana

Découvrez La Réalité Des Ghana Prostituées : Un Aperçu Des Réseaux Et De L’influence Qui Façonnent Cette Réalité Au Ghana. Informez-vous Sur Ce Sujet Complexe.

**réseaux Et Influence: Prostitution Au Ghana**

- Les Racines Historiques De La Prostitution Au Ghana

- Réseaux Sociaux Et Nouvelles Dynamiques De La Prostitution

- Les Conséquences Socio-économiques De La Prostitution Moderne

- La Culture Ghanaïenne Face À La Prostitution Actuelle

- Témoignages De Vie : Voix De Ceux Qui Vivent Cela

- Évolutions Législatives Et Droits Des Travailleuses Du Sexe

Les Racines Historiques De La Prostitution Au Ghana

La prostitution au Ghana, une pratique qui remonte à plusieurs siècles, a des racines historiques profondément ancrées. Elle s’est développée dans un contexte de traditions variées et d’influences coloniales. Les marchands d’esclaves, par exemple, ont installé des réseaux qui ont contribué à une normalisation des échanges sexuels dans certaines régions. Les femmes, souvent en quête de survie, ont rapidement compris que le corps pouvait devenir un moyen d’échange dans un environnement où les opportunités économiques étaient limitées.

Au fil du temps, cette pratique a évolué. Les échanges commerciaux, la présence de soldats et de travailleurs étrangers dans le pays, et la diversité culturelle ont permis une forme de promiscuité qui a nourri l’engouement pour des relations éphémères. Dans le cadre de cette dynamique, les femmes ghanéennes ont commencé à se tourner vers des stratégies de subsistance pour se maintenir. L’augmentation des migrants et des touristes a également renforcé le besoin d’un accès immédiat à des services variés. Les zones urbaines sont devenues des lieux de rencontre, rendant la prostitution presque incontournable dans certaines régions.

Pendant longtemps, les autorités ont tâché de réguler cette activité, la percevant alors comme une menace sociale. Cependant, avec l’essor des réseaux sociaux et des technologies modernes, la face de la prostitution moderne a changé. À titre d’exemple, des groupes se forme sur des applications de rencontre, et certains utilisent des plateformes en ligne pour effectuer des connexions. Ce phénomène a radicalement transformé la manière dont les travailleuses du sexe opèrent, nuançant les anciennes perceptions et rendant cette réalité plus visible dans la société contemporaine.

Ainsi, il est crucial d’explorer les implications de ces racines historiques sur la perception et la gestion de la prostitution au Ghana aujourd’hui. La lutte entre les traditions culturelles, les exigences économiques et les influences extérieures continue d’exister et d’affecter les choix des individus. Les défis socio-économiques et la question des droits des travailleuses du sexe demeurent pressants, suggérant qu’une approche informée et nuancée est nécessaire pour traiter cette question complexe.

| Événements historiques | Influence sur la prostitution |

|---|---|

| Colonisation | Normalisation des échanges sexuels |

| Migrations et tourisme | Augmentation de la demande sexuelle |

| Technologie moderne | Transformation des méthodes de travail |

Réseaux Sociaux Et Nouvelles Dynamiques De La Prostitution

L’essor des réseaux sociaux a transformé les dynamiques liées au commerce du sexe au Ghana. Les plateformes telles qu’Instagram, Facebook et Twitter offrent aux ghanaises prostituées une visibilité sans précédent. Cette nouvelle vitrine permet non seulement de promouvoir leurs services, mais aussi de créer un réseau où les travailleuses du sexe peuvent partager des conseils, des expériences et même des avertissements concernant des clients potentiels. Par exemple, le recours à des influenceurs pour augmenter leur portée a émergé, où des “candyman” se voient parfois utiliser ces canaux pour vendre des promesses d’une vie meilleure, tout en cachant les dangers liés à la profession. Les “pharm parties” et autres événements liés à la consommation de substances peuvent également être associés à ce nouvel environnement, exacerbant ainsi les conséquences de cette interconnexion.

D’autre part, la facilité avec laquelle ces femmes peuvent se connecter avec d’autres dans des conditions similaires démontre un changement significatif dans la manière dont la société perçoit la prostitution. Ce phénomène de la “ghana prostituée” n’est plus uniquement une question de survie, mais devient également une forme d’émancipation, bien que cela vienne avec ses propres inconvénients. Les interactions en ligne provoquent parfois des problèmes de santé mentale, mettant ainsi en exergue le besoin de soutien psychologique pour celles qui naviguent ce monde compliqué. Cela crée un environnement où le mélange d’intimité et d’exploitation peut se chevaucher, rendant la situation encore plus complexe pour ces femmes.

Les Conséquences Socio-économiques De La Prostitution Moderne

La prostitution moderne au Ghana génère des conséquences socio-économiques complexes. De nombreuses ghanaise prostituées, souvent issues de milieux défavorisés, subissent une marginalisation qui limite leur accès à des emplois stables et bien rémunérés. Ce phénomène entraîne une dépendance économique à l’égard de ce secteur informel, conditionnant ainsi leur quotidien à des choix difficiles, parfois liés à des pratiques dangereuses comme la consommation de « happy pills » pour faire face au stress et à la stigmatisation.

D’un autre côté, cette activité contribue également à l’économie locale. Les clients, en quête de services ou d’expériences, injectent des ressources financières dans des zones souvent négligées. Ces flux monétaires créent un écosystème où chaque transaction peut avoir des répercussions significatives sur les revenus des petits commerçants environnants. Cependant, l’absence de réglementations empêche d’exploiter pleinement ce potentiel, perpétuant ainsi une invisibilité de ces travailleurs au sein de la société.

La santé publique est également en jeu. Les pratiques risquées, souvent liées à l’usage de substances pour modérer la douleur ou le stress, tels que les substances classées comme « narcs », entraînent des conséquences sanitaires alarmantes. Les frais médicaux non couverts aggravent encore la précarité de ces femmes. Des infrastructure adaptées devraient être mises en place pour résoudre ce problème, tant pour les travailleurs que pour leurs clients.

Enfin, le regard de la société sur la prostitution influence encore davantage la dynamique économique. Bien que certains tentent de défendre les droits des travailleuses, beaucoup sont encore perçues à travers le prisme de la honte et du déni, aggravant ainsi leur situation. La nécessité d’un débat public transparent et d’un changement de mentalité autour de ces réalités est devenue absolument capitale pour améliorer la vie de ces personnes et, par extension, celle de toute la communauté.

La Culture Ghanaïenne Face À La Prostitution Actuelle

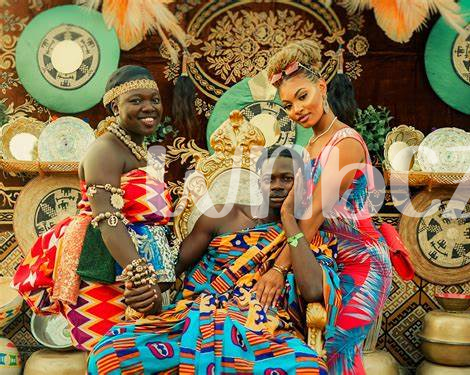

La prostitution au Ghana, bien qu’étant un sujet délicat, est intimement liée à l’évolution des normes sociales. Dans un pays où les influences traditionnelles côtoient des tendances modernes, la perception de la ghana prostituée est souvent ambiguë. Des valeurs culturelles solides, comme le respect et la dignité, se confrontent à des réalités économiques qui poussent certaines personnes à envisager la prostitution comme un moyen de survie. Dans ce contexte, la société ghanéenne oscille entre stigmatisation et compréhension.

Les réseaux sociaux, quant à eux, jouent un rôle déterminant dans la façon dont la prostitution est perçue et vécue. De plus en plus de jeunes femmes partagent leurs histoires et leurs expériences sur des plateformes numériques, souvent sans crainte du jugement. Cette dynamique permet également une forme de solidarité entre les travailleurs du sexe, qui organisent des événements et des Pharm Parties, échangent des informations et créent des réseaux de soutien. Cependant, cela peut aussi devenir une toile d’araignée où les manipulations et les abus prennent forme.

La culture ghanéenne, riche en traditions et en valeurs communautaires, est également mise à l’épreuve par cette évolution. Les tensions entre générations deviennent apparentes : les jeunes cherchent à revendiquer leur autonomie, tandis que les aînés s’accrochent à des normes plus strictes. Ce fossé a engendré des débats passionnés sur la moralité, la dignité et la place des ghana prostituées dans la société. Bien que certains considèrent ce phénomène comme une déviation, d’autres y voient une forme d’émancipation.

En fin de compte, la réaction de la culture face à la prostitution actuelle ne peut pas être interprétée de manière isolée. Alors que certains invitent à une réforme pour protéger les droits des travailleurs du sexe, d’autres prônent une réévaluation des valeurs morales qui régissent la société. Ce débat complexe, bien qu’essentiellement ghanéen, résonne avec les luttes similaires à travers le monde, illustrant ainsi les défis universels liés à la sexualité, à l’économie et aux droits humains.

Témoignages De Vie : Voix De Ceux Qui Vivent Cela

Les récits de vies de certaines femmes, souvent qualifiées de “ghana prostituées”, mettent en lumière la réalité complexe de la prostitution dans le pays. Par exemple, Akua, âgée de 28 ans, partage son histoire d’entrer dans ce milieu par besoin économique. Elle explique comment, après avoir perdu son emploi, elle a été forcée de trouver des moyens de survivre. Dans un témoignage poignant, elle évoque les défis d’équilibrer sa vie personnelle et son travail, tout en étant constamment à la merci d’un système souvent impitoyable. D’après elle, la pression de gagner de l’argent rapidement l’a poussée à prendre des risques qui, à long terme, pourraient avoir des conséquences graves pour sa santé.

D’un autre côté, Neneh raconte comment elle s’est vite habituée aux “happy pills” pour faire face à l’anxiété et la stigmatisation associées à son métier. Cette consommation de médicaments, qui est devenue une sorte de “cocktail” pour affronter la réalité quotidienne, soulève des questions sur le bien-être mental des travailleuses du sexe au Ghana. Les “Pharm Parties” et les échanges de médicaments dans son cercle social sont fréquents, exacerbant ainsi un problème déjà complexe. Malgré les dangers, elle affirme que ces substances l’aident à être plus résiliente face aux défis qu’elle rencontre chaque jour.

Les voix de ces femmes illustrent à quel point il est crucial de mieux comprendre leur vécu. Les défis qu’elles rencontrent ne sont pas seulement économiques, mais également sociaux et psychologiques. Les récits d’Akua et Neneh révèlent un besoin évident de soutien et d’intervention, tant au niveau légal qu’au niveau communautaire. La société ghanéenne traverse une période de transformation, et écouter ces histoires est le premier pas vers une meilleure compréhension et une action appropriée.

| Nom | Âge | Histoire |

|---|---|---|

| Akua | 28 | Entrée dans la prostitution par nécessité économique. |

| Neneh | 29 | Utilisation de médicaments pour gérer l’anxiété et la stigmatisation. |

Évolutions Législatives Et Droits Des Travailleuses Du Sexe

Au Ghana, les récentes évolutions législatives concernant la prostitution ont été marquées par une prise de conscience croissante des droits des travailleuses du sexe. De plus en plus de voix se font entendre pour réclamer une déstigmatisation et une reconnaissance légal des droits liés à leur profession. Bien que la prostitution reste en grande partie criminalisée, des mesures sont mises en place pour protéger celles qui vivent dans cette réalité. Des organisations non gouvernementales et des militants promeuvent l’idée d’un cadre légal qui pourrait non seulement garantir la sécurité, mais aussi fournir un accès à des services de santé adaptés, ce qui est crucial dans un environnement marqué par des risques de santé publique élevés. Les discussions autour d’une régulation de la profession deviennent plus fréquentes, permettant d’envisager un futur où les droits des travailleuses seraient respectés et protégés.

Cette quête pour un meilleur cadre législatif est loin d’être aisé, souvent entravée par des préjugés socioculturels. Chaque nouvel amendement proposé semble rencontrer des résistances, comme s’il s’agissait d’un changement de paradigme dans la perception de ce métier. L’effort pour établir une société où chaque individu, indépendamment de son occupation, peut vivre dignement et sans crainte d’être puni est essentiel. Un tel changement nécessite l’engagement non seulement des instances législatives, mais aussi de l’opinion publique. L’avenir pourrait offrir un espoir, notamment grâce à des initiatives qui, telles des “Pharm Parties”, cherchent à créer un espace de dialogue entre tous les acteurs concernés, afin de favoriser une transformation positive et un respect des droits fondamentaux.