L’évolution Des Prostituées À Istanbul : Impact Social À Travers Les Siècles

Découvrez L’évolution Des Prostituées À Istanbul Et Leur Impact Social À Travers Les Siècles. Plongez Dans L’histoire Fascinante Des Prostituées À Istanbul.

**l’histoire Des Prostituées À Istanbul** Évolution Et Impact Social À Travers Les Siècles.

- Les Origines Des Prostituées À Istanbul Au Moyen Âge

- La Transformation Des Maisons Closes Au Xixe Siècle

- Influence Des Lois Sur La Prostitution À Istanbul

- La Sexualité Et La Culture Dans L’empire Ottoman

- Les Luttes Pour Les Droits Des Travailleuses Du Sexe

- Impact Social De La Prostitution Dans La Société Moderne

Les Origines Des Prostituées À Istanbul Au Moyen Âge

Au Moyen Âge, Istanbul, alors Constantinople, était un carrefour culturel et commercial où la prostitution existait en parallèle avec une riche diversité de traditions. Les prostituées, souvent appelées « courtisanes », occupaient une place ambivalente dans la société. Certaines étaient considérées comme des artistes, offrant des divertissements, de l’affection et des discussions intellectuelles à leurs clients. Ces femmes, loin d’être stigmatisées, jouaient un rôle essentiel dans la vie sociale des élites et même des voyageurs de passage.

Les maisons closes, quant à elles, étaient visibles et intégrées dans la trame urbaine. Ces établissements avaient leurs propres règles et normes. Les propriétaires s’assuraient que les travailleuses du sexe étaient en bonne santé, parfois allant jusqu’à des pratiques de contrôle sanitaire, ce qui pourrait rappeler un type de gestion identifiée dans le monde moderne avec des termes comme « meds check » pour une réévaluation des traitements. Les relations entre les clients et les prostituées étaient souvent marquées par une certaine formalité, où des codes sociaux régissaient leurs interactions.

Les législations, bien qu’évoluant, n’étaient pas aussi rigoureuses qu’elles le deviendraient plus tard. L’influence des traditions islamiques et la vision de la sexualité apportaient une complexité supplémentaire dans le traitement de cette question. Le terme « elixir », qui évoque des solutions médicales, pourrait de manière métaphorique décrire comment ces femmes apportaient une sorte de réconfort ou d’évasion à une époque d’incertitude politique et économique.

Ainsi, les prostituées à Istanbul au Moyen Âge représentent une image nuancée qui transcende les simples jugements moraux. Leur présence n’était pas seulement une question de survie économique, mais également une constante dynamique sociale où se mêlaient pouvoir, savoir et désir. Une époque riche en histoire, où chaque interaction pourrait être considérée comme un petit « cocktail » de relations humaines, teintées de passion et de complexité.

| Aspect | Description |

|---|---|

| Rôle social | Les courtisanes comme artistes et conseillères |

| Maisons closes | Établissements avec des règles et un contrôle sanitaire |

| Influence des lois | Évolutions législatives et réponses culturelles |

| Complexité de la sexualité | Mélange de tradition et de modernité |

La Transformation Des Maisons Closes Au Xixe Siècle

Au XIXe siècle, les maisons closes à Istanbul ont connu une transformation significative, influencée par divers facteurs socio-culturels et politiques. Ces établissements, jadis classiques, ont évolué pour accueillir des clients de classes sociales variées. Ayant souvent été perçus comme des espaces secrets et réservés à une clientèle exclusive, les bordels ont commencé à s’ouvrir au grand public, devenant ainsi des lieux de rencontre où les attentes sociétales et les désirs personnels convergaient. L’interaction entre ces espaces et les dynamiques sociales en cours a certainement façonné le paysage de la prostitution dans la ville.

L’influence de l’Empire ottoman sur la perception de la sexualité a également joué un rôle crucial dans cette transformation. Avec la montée des idées hygiénistes occidentales, la réglementation des maisons closes est devenue une priorité. Les autorités ottomanes ont voulu contrôler ce qui se passait dans ces établissements, cherchant à protéger la “moralité publique”. Cette période a vu l’introduction de prescriptions et de contrôles rigoureux, semblables à ceux que l’on pourrait retrouver dans le secteur de la santé, nos prostituées se retrouvant, d’une certaine manière, sous le regard d’un “Candyman” social chargé d’assurer le respect des nouvelles normes imposées.

Les maisons closes ont également servi d’élixir à une certaine bourgeoisie en quête de plaisirs cachés. Cela a favorisé la diffusion de pratiques auparavant taboues, mais également alimenté des débats sur l’éthique entourant la prostitution. Le débat autour de la légalisation a gagné du terrain, incitant les sectoriels à considérer la prostitution comme un aspect inévitable de la société moderne. En conséquence, des voix se sont élevées contre la stigmatisation des travailleuses du sexe, plaidant pour la reconnaissance de leurs droits, aspect que le mouvement féministe a progressivement intégré dans son discours.

Enfin, cette ère de transformation a entraîné une redéfinition des normes sociales. Ce qui était autrefois réservé au sous-terrain a commencé à apparaître au grand jour. Les prostituées d’Istanbul ont alors commencé à subir une pression croissante pour se conformer aux attentes sociétales, tout en luttant pour leur dignité et leur autonomie. Ces changements ont finalement façonné un environnement où le dialogue sur la sexualité, la morale et les droits des travailleuses du sexe a pris de l’ampleur, ouvrant la porte à des discussions qui persistent jusqu’à aujourd’hui.

Influence Des Lois Sur La Prostitution À Istanbul

Au fil des siècles, les lois régissant la prostitution à Istanbul ont connu des changements significatifs, reflétant les attitudes sociétales envers les prostituées de la ville. Dans l’Empire ottoman, la prostitution était souvent tolérée, intégrée dans la structure sociale et politique. Cependant, avec l’avènement du XIXe siècle et l’influence croissante des idées occidentales, une nouvelle législation a été introduite. Cette transformation a créé un cadre juridique marquant pour les travailleurs du sexe, balançant entre la répression et la régularisation de la profession.

Les maisons closes, connues comme des “kaldırım”, ont été soumises à des règles strictes. Ces établissements étaient régis par des règles de “sig” rigoureuses, dictant non seulement les conditions de travail des prostituées à Istanbul, mais également leur sécurité et leur santé. La nécessité d’un contrôle médical régulier se faisait sentir, car le gouvernement cherchait à prévenir la propagation des maladies sexuellement transmissibles, un véritable enjeu de santé publique au cours de cette période. Les prostituées étaient donc souvent soumises à des examens réguliers, un processus qui pouvait être perçu tant comme une protection que comme un moyen de stigmatisation.

Avec la montée des mouvements féministes et les pressions sociales pour des réformes dans les années suivantes, le paysage légal a continué d’évoluer. Des lois plus strictes ont été mises en place, visant à limiter l’exercice de la prostitution tout en interdisant le véritable trafic d’êtres humains. Cela a eu un impact sur les conditions de vie des prostituées, qui se sont retrouvées à courir un risque accru d’arrestation et de discrimination. Loin d’être perçues comme des travailleuses, elles étaient souvent assimilées à des “narcs”, un symbole d’un problème social à éradiquer.

Aujourd’hui, malgré une certaine acceptation croissante de la profession dans de nombreuses sociétés, les effets des lois passées continuent d’influencer le débat sur la prostitution à Istanbul. Les luttes pour les droits des travailleuses du sexe se poursuivent, alors qu’elles cherchent à revendiquer une place dans un système souvent perçu comme injuste. Les discussions autour de la régulation de la prostitution à Istanbul sont ainsi plus que jamais d’actualité, témoignant d’une lutte persistante pour la dignité et les droits fondamentaux des prostituées.

La Sexualité Et La Culture Dans L’empire Ottoman

Dans l’Empire Ottoman, la perception de la sexualité était complexe et souvent influencée par les normes culturelles et religieuses. Les prostituées à Istanbul, avant tout stigmatisées, jouaient un rôle ambivalent dans la société, étant à la fois craintes et admirées. Les maisons de rendez-vous et les harems étaient des lieux où la sexualité pouvait être explorée sous un prisme artistique et littéraire. La poésie et la musique évoquaient souvent l’amour et le désir, et les interactions entre hommes et femmes n’étaient pas seulement physiques, mais aussi symboliques, mettant en avant une dynamique sociale riche. Ces espaces étaient également considérés comme des “comp” où l’on pouvait échanger des pensées, des émotions, et même des médicaments en cachette, illustre de la façon dont la sexuality était parfois mélangée à d’autres aspects de la vie quotidienne.

La culture dans l’Empire Ottoman, avec ses influences perses et arabes, favorisait une certaine romantisation de la sexualité. Les récits d’amour et d’érotisme mettaient en avant des personnages emblématiques, souvent issus de la classe inférieure, illustrant une lutte entre désir et dignité. Cependant, la société demeurait conservatrice, soumise à la stricte ordonnancement moral dicté par l’Islam. Cela entraînait des contradictions notables, comme la coexistence des “prostituées à Istanbul” et des idéaux de pureté. Tout en permettant une certaine forme d’évasion, ces pratiques suscitaient également des débats sur la moralité et le respect des conventions sociales. Dans cette atmosphère, la sexualité devenait alors un “elixir” de contestation, où la transgression des règles pouvait conduire à des réflexions plus profondes sur l’identité et la place des individus dans la société ottomane.

Les Luttes Pour Les Droits Des Travailleuses Du Sexe

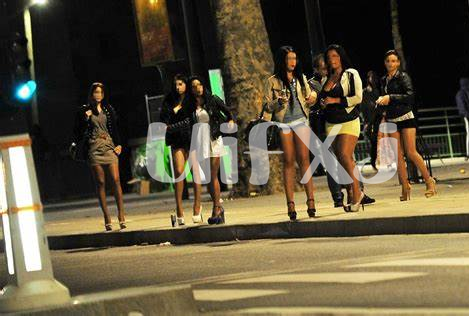

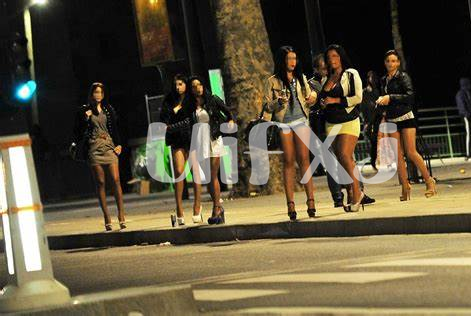

Dans les rues d’Istanbul, les travailleuses du sexe ont souvent fait face à des défis incroyables dans leur quête de reconnaissance et de droits. Tout au long de l’histoire, la stigmatisation leur a souvent attiré des regards désapprobateurs, les reléguant à la marge de la société. Cependant, au fil des siècles, des voix courageuses se sont élevées pour défendre leurs droits. Les mouvements de lutte ont commencé à émerger, visant à contester les perceptions négatives et à exiger des conditions de travail plus humaines. À travers des campagnes d’éducation et de sensibilisation, ces femmes ont mis en lumière leur situation, souvent comparable à celle des patients en quête de prescriptions de médications vitales, que ce soit pour des « happy pills » ou d’autres traitements.

Leur combat a entraîné des changements notables dans le paysage social d’Istanbul. Des organisations se sont formées, non seulement pour soutenir les prostituées, mais également pour éduquer le public au sujet des réalités de leur profession. La pression exercée a commencé à porter ses fruits, les autorités reconnaissant progressivement les besoins des travailleuses du sexe. Ce mouvement a permis d’initier des dialogues autour de la santé et de la sécurité, tout en mettant l’accent sur des lois plus justes et inclusives. Dans un contexte où la méfiance et la peur sont prédominantes, les luttes des prostituées d’Istanbul rappellent que l’appartenance à une communauté ne devrait jamais être un obstacle à la dignité humaine.

| Événements Importants | Date | Impact |

|---|---|---|

| Lancement de campagnes de sensibilisation | 2000 | Augmentation de la visibilité des droits des travailleuses du sexe |

| Formation d’organisations de soutien | 2010 | Création d’un réseau de protection et de ressources |

| Modification des lois sur la prostitution | 2015 | Reconnaissance légale des droits des travailleuses |

Impact Social De La Prostitution Dans La Société Moderne

Dans la société moderne, la prostitution continue de susciter des débats passionnés et des réactions variées. Non seulement cette activité remonte à des siècles, mais elle se transforme également avec les dynamiques culturelles et socio-économiques d’aujourd’hui. Les travailleuses du sexe, souvent stigmatisées, se battent pour obtenir reconnaissance et droits, remettant en question les normes établies. De nombreux groupes militent pour la dépénalisation de la prostitution, arguant que cela pourrait améliorer la sécurité et la santé des travailleurs du sexe, similaires à la manière dont certaines médications sont régulées pour protéger les patients.

L’impact social de la prostitution peut être perçu dans la manière dont les interactions humaines changent. Alors que la société évolue vers une acceptation de la diversité sexuelle, une quête pour des droits égaux et un dialogue ouvert sur la sexualité se met en place. Cette évolution est en opposition à des perceptions plus traditionnelles qui voient encore les travailleuses du sexe comme des “mauvaises” et qui n’acceptent pas leur choix. Les discussions autour de la sexualité incluent souvent des références et des métaphores empruntées au monde médical. Des discussions informelles, telles que lors d’une “Pharm Party”, illustrent la manière dont les jeunes se rassemblent pour partager des expériences et des idées autour de la sexualité et des stratégies de santé.

Par ailleurs, les enjeux économiques liés à la prostitution doivent également être analysés. De nombreuses travailleuses du sexe affrontent des défis financiers, et cela les pousse souvent à rechercher des solutions alternatives, parfois en ayant recours à des arrangements peu sûrs. En parallèle, des initiatives communautaires cherchent à offrir un soutien, favorisant l’accès aux services de santé et aux ressources nécessaires. Cette dynamique crée un espace où la voix des travailleuses, traditionnellement inaudible, peut enfin être écoutée et prise en considération, ce qui est un progrès indéniable dans la lutte pour l’égalité et la dignité humaine.